信息化背景下大型图书馆设计模式的创新

——辽宁省图书馆新馆的设计探索

近年来,随着国家对公共文化、教育设施投入的不断加大,以及公众对文化信息需求的增长和社会的发展,促成了图书馆提供服务方式的更新和拓展,也使得图书馆的建筑设计模式必须随社会的发展不断更新与进步。本文结合辽宁省图书馆新馆的设计,对项目设计中如何整合数字技术与建筑功能、优化建筑空间布局、体现传统文化内涵等方面进行了论述,以期对未来图书馆的建设有所参考。

1、 遵从新城总体规划的建筑格局

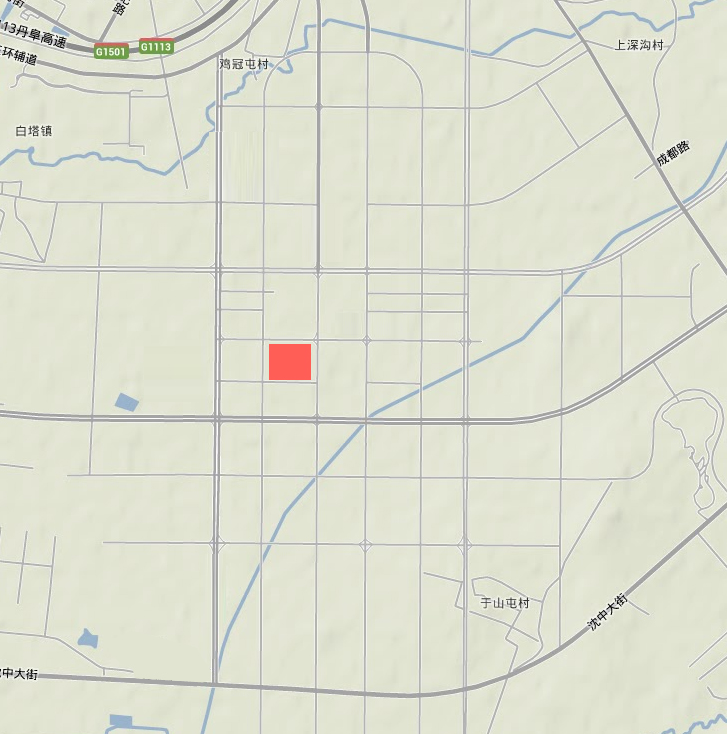

辽宁省图书馆新馆项目选址于沈阳市浑南新城的核心地带,与辽宁省档案馆、辽宁省博物馆、辽宁省科技馆同步规划设计与实施,目标形成文化建筑集群效应(图1)。

图1 浑南新城核心区规划

建筑布局着眼于整个新城的总体规划和区位特点,基地东侧紧邻新城主干道智慧二街和面积达4万平米的市民广场,地块环境空间十分开敞,适宜建造全方位式的文化建筑景观。

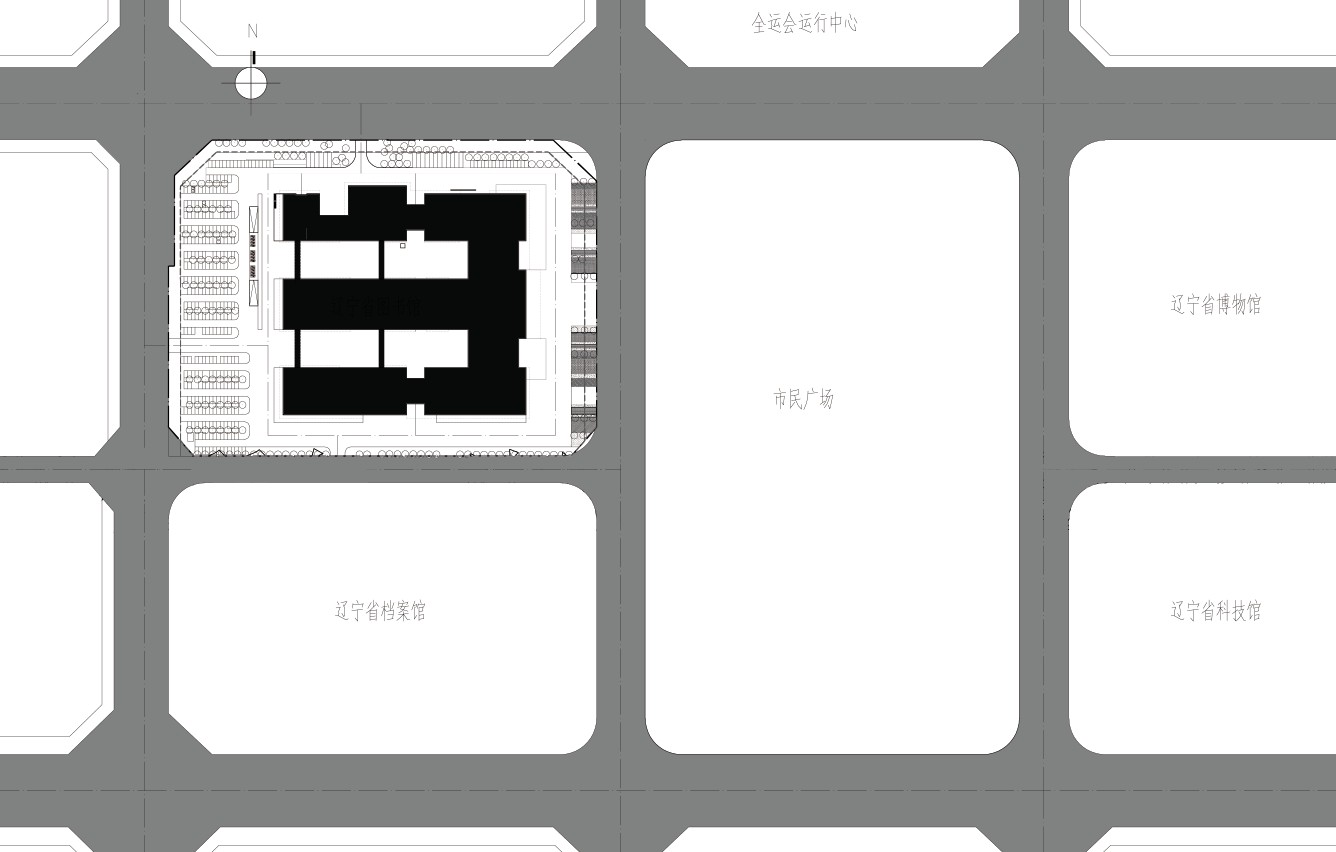

建筑总体采用近似方形的布局和整合的体量关系,形体单纯明确,成为区域内可以多角度、全方位观赏的文化建筑。这种手法既对规划意图做出回应,又适合文化建筑的定位(图2)。

图2 总平面图

由于基地东侧为未来地铁出入口,并且东侧市民广场将建设超大型地下停车场,因此基地人行主入口和建筑主入口面向东侧的市民广场布置,车型入口开向西侧的智慧一街。基地内人车分流,交通流线清晰合理。人流路径结合室外广场与庭院布置,为读者营造了优美、静谧、闲适的学习与交流环境。

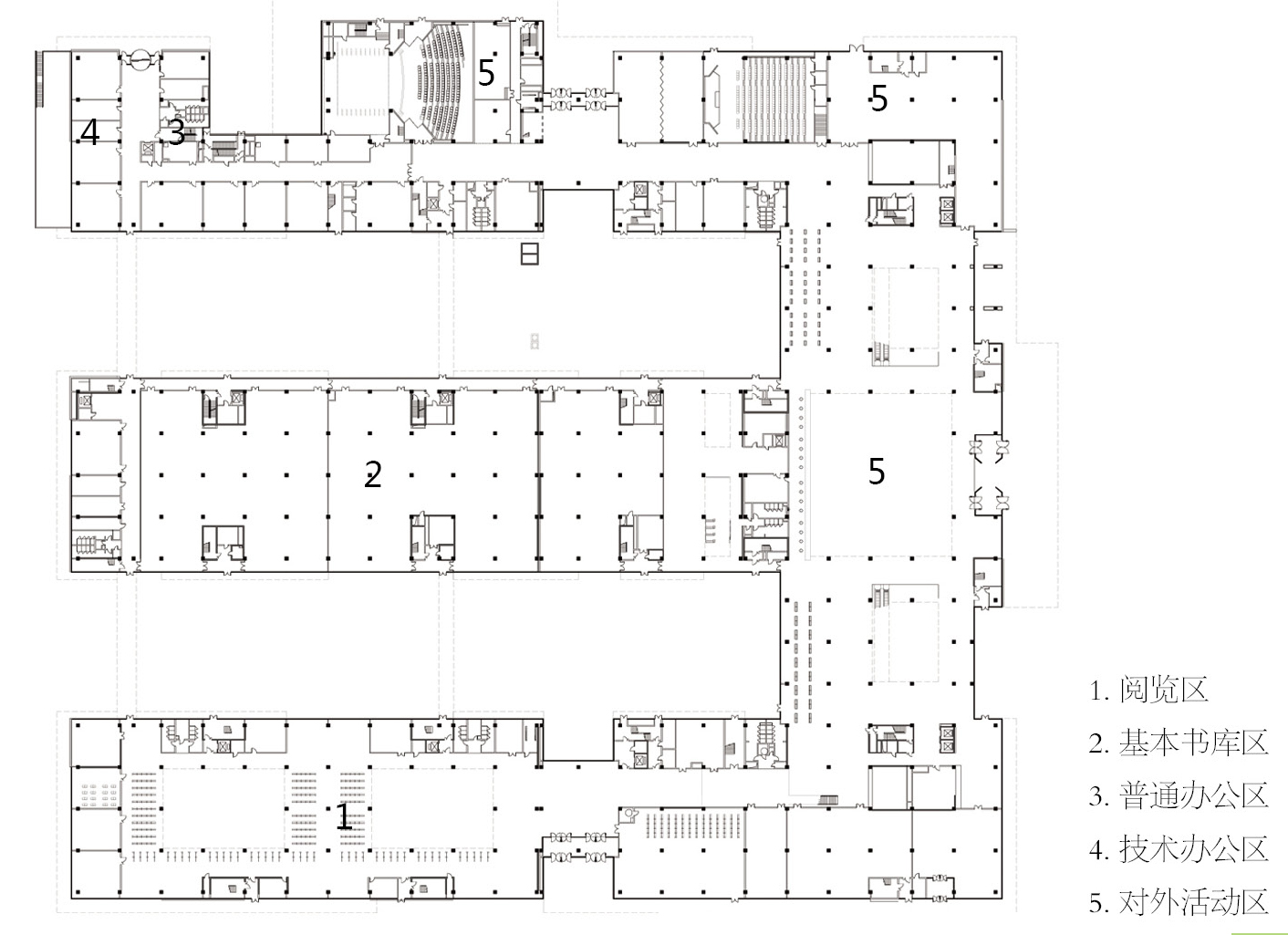

图3 首层平面

2、 适应时代发展的功能创新

本项目总建筑面积约10万平方米,建筑高度22米,是集图书借、阅、研究、文化休闲等为一体的大型文化设施,作为沈阳市最重要的文化设施之一,结合当前图书馆发展,我们在建筑功能设计及布局上有所探索:

2.1 全开放布局和超市化的模式

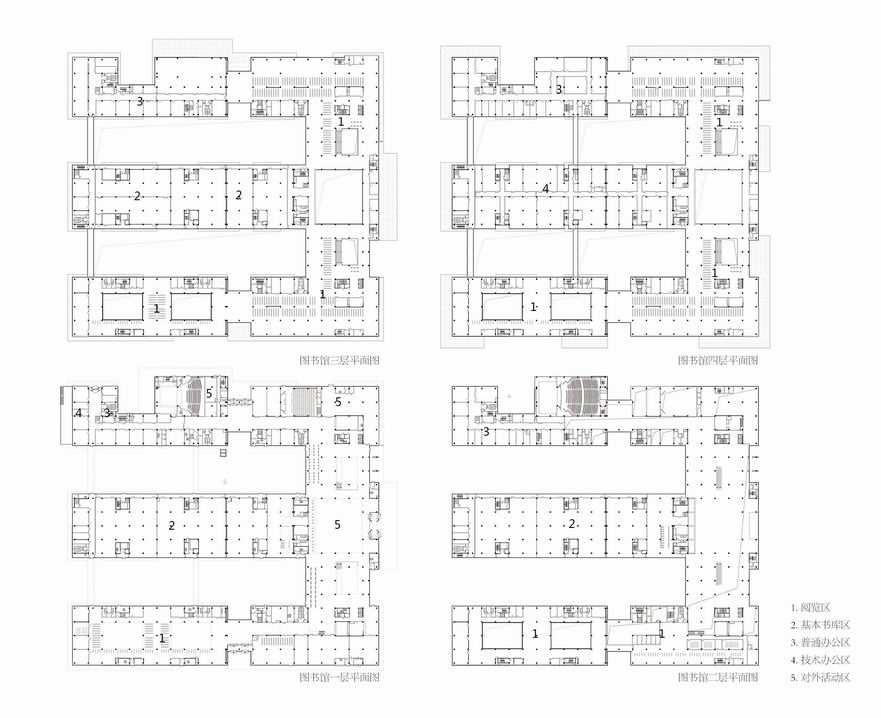

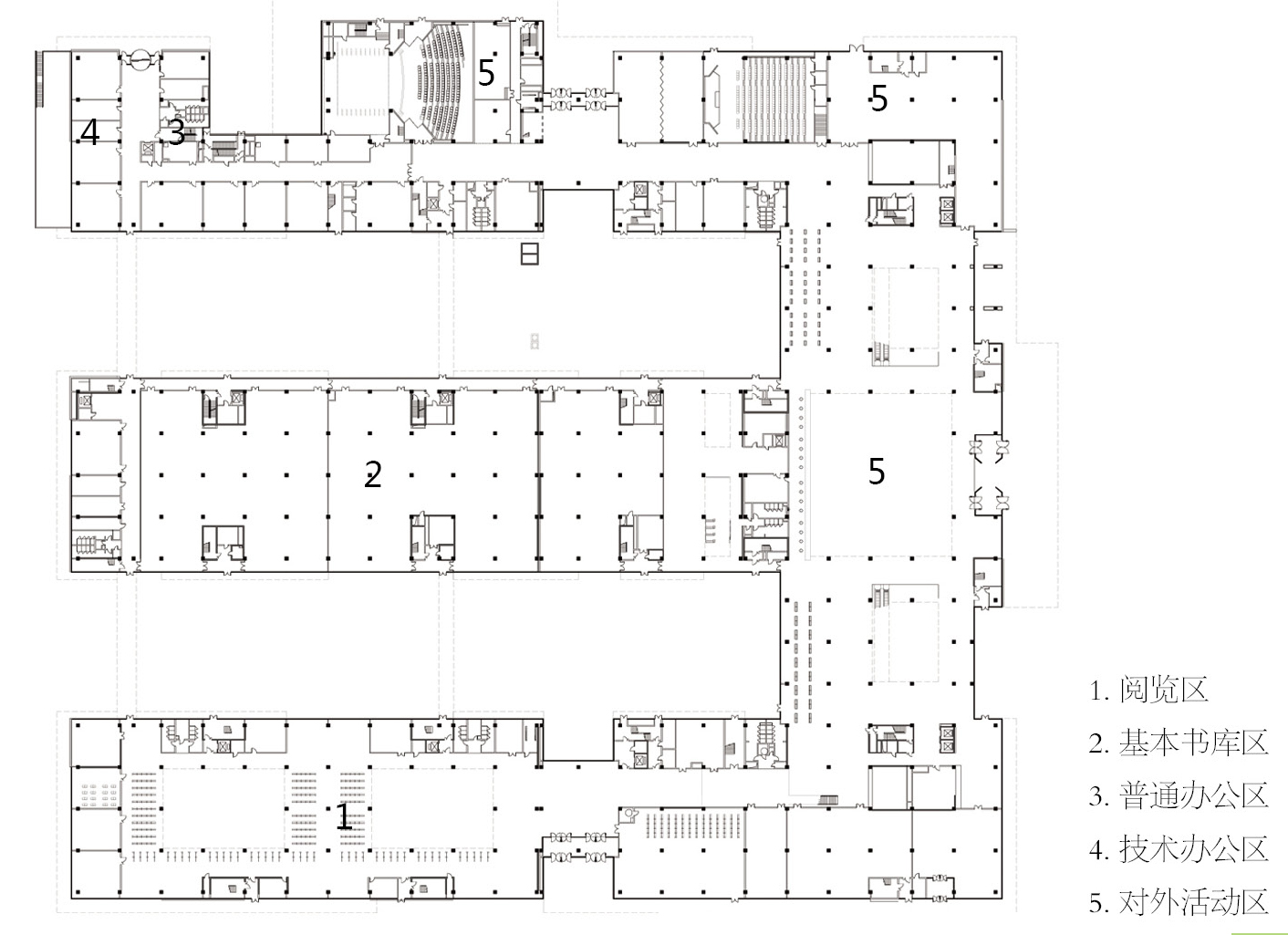

本工程为框架结构,地上四层、地下一层,按功能大体分为图书采编办公区、藏书区、图书借阅区、对外服务区。区域分划明确且联系紧密。

在设计之初,通过对大量图书馆的调研及相关资料查阅,以及与业主方的反复探讨,我们在方案设计综合多种手段,突破传统图书馆设计的固有模式,采取以下对策:

2.1.1 取消传统的目录检索厅,代之以“一站式管理”的多功能入口大厅(图),该处空间既是功能空间的中枢,又是图书馆对外管理及运行的“大脑”,读者通过数字化信息管理系统就可在入口大厅总服务台完成整个馆内的图书借还(并可在馆内任何一台信息化服务节点完成信息检索和网络查阅),实现一站式的超市化管理和外借、内阅、参考等“一条龙”高效服务。

2.1.2阅览室采用大空间布局,以适应不断变化的功能需求,各层阅览室以大小不等的中庭贯通,阅览桌椅围绕中庭布置,通过书架和阅览桌不同的尺度和形式变化,在大空间内部分割出既相同又相对独立的空间领域。

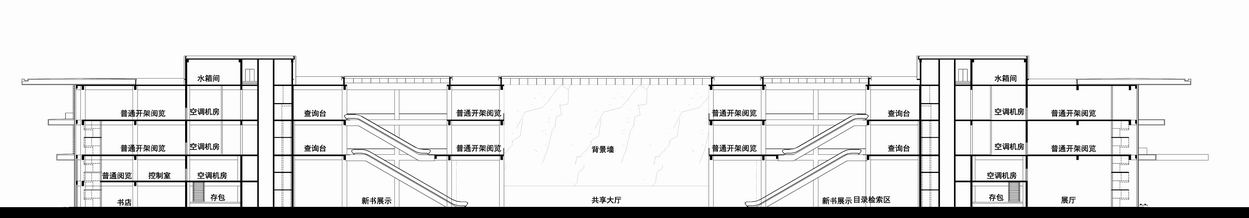

图4 剖面

2.1.3 缩减书库空间,放大开架阅览空间,统一楼面荷载,充分考虑未来发展空间。

上述设计改变了传统图书馆的运行模式,适应当今社会对图书馆的需求,适应未来发展。

2.2 集读书、交流、休闲为一体的文化场所

当今社会生活方式的变化促使图书馆也要做出相应改变。图书馆不应仅仅是伏案苦读的地方,人们更希望在读书学习的同时放松心情、交流会友。此外,图书馆还应提供形式多样的文化消费,比如逛书店、参观展览、参加各种讲座、培训等。在图书馆轻松闲适的氛围中享受学习与交流的快乐。

显然,图书馆在当前社会生活中应承担起不断强化的文化服务功能、教育功能、休闲娱乐功能。传统意义省的图书馆正逐步演化成综合的信息文化中心。

为顺应上述变化,我们采取了相应的设计对策:

2.2.1 围绕图书馆的“阅览”核心功能和空间,穿插布置相关的外延功能,例如每个阅览区均设置休闲交流空间。

2.2.2强化多媒体阅览功能。常规图书馆的电子阅览室一般仅提供类似“网吧”的上网服务,鉴于网络的普及和WIFI的应用,本项目的多媒体电子阅览区强化电子阅读的体验,注重营造良好的视听环境,采用现代化设备设施,为读者提供互不干扰的“视听”享受,此外该区域还设计小型录音棚,为读者提供个人CD录制等服务。

2.2.3一层设计自助借还书空间。随着生活方式的变化,大量读者只有在工作之余才有时间来到图书馆,为方便读者借还书,本项目特设可独立使用的24小时自助借还书空间,借助类似ATM的自动借还书机,读者可随时享受便捷服务。

2.2.4 在图书馆对外服务区设计展厅、报告厅、多功能厅、咖啡吧、书店等功能空间,拓展图书馆服务内容。

2.3 利用独有的藏书资源,挖掘图书馆特色。辽宁省图书馆拥有大量珍藏的经典古籍,作为镇馆之宝存放,普通读者一般无法借阅,新馆的设计之初即明确要充分利用馆藏资源,让珍藏的古籍与普通读者“见面”,让读者领略我国博大精深的传统文化,让其起到文化传承的作用。为此,本工程特设古籍阅览专区与古籍博物馆,读者可在此借阅古籍,并设计专家研究室,为古籍方面专家提供研究场所。

3、 以读者为中心的细节设计

本工程明确“以读者为中心”的设计准则。借助智能化管理系统,读者在馆中的阅读和休闲极为便利;交通空间位置适宜,并且自动扶梯、电梯的布置提升了竖向交通的舒适性;阅览桌均设计在外墙及中庭周边,采光良好、视野开敞,为读者提供舒适的学习和休息环境。

室外庭院空间的水体、绿化等为读者提供了安静、惬意的休闲场所。儿童阅览区设于一层南向,拥有独立的室外活动场地;室内设计采用而同尺度的家具和设施,色彩鲜亮明快,充分考虑少儿心理和活动特点。

残障阅览室的设计处处体现对视听障障碍、肢体障碍等读者的关怀,拥有独立的无障碍出入口和卫生间。

4、 具有传统意味的建筑造型及空间

设计中借鉴传统并努力创新,注重通过现代手法与材料展现传统建筑的意味。

图6 庭院

4.1建筑空间上,中国传统建筑崇尚顺应自然,空间界面与形态随机多变,并且注重建筑内外空间的相互融合、渗透与虚实相生。本项目的设计注重以简洁的形体构建丰富的空间体验,人们的活动与内外空间环境建立自然联系。以典型的庭院空间为基础,采取建筑体块的错动、室内外空间的穿插、虚实界面的对比等方式,兼具传统院落的内敛、静谧,同时丰富空间层次、拓展景深视野。

首先,将“E”字形平面的外伸部分以空中廊道联系,满足功能需要的同时,将大体量建筑分为若干庭院,使内向的闭塞的内向空间变为多向的立体空间。

7立面局部

其次,以传统园林“借景”手法,将入口大厅两侧的空间放开,使庭院景观渗透到室内,弱化室内外界面,内外景色由此融合共生。

8入口大厅

又如,水院与绿化内庭在透空的廊道下交错延伸,景观层次丰富。读者无论身处舍内或室外,都能领略到精巧静谧的庭院景致。

4.2建筑造型上,同样注重传统建筑的现代化演绎。以层层错落出挑的大尺度水平挑檐表达传统建筑的大屋顶构件,立面幕墙上红色的竖向格构既是遮阳构造,又表达出传统建筑的窗格意向,同时其类似“书架”排布方式与图书馆的内涵完美契合。

9儿童阅览区

在外墙选材上,深灰色花岗岩板、浅灰色铝蜂窝板、浅蓝色玻璃幕、红色铝材相间,水平线条流动、舒展,细部设计及材料对比细致入微。

4.3室内装饰精细化控制。室内外设计均以1.5m网格为模数,天棚、地面、墙面等均严格遵守模数网格,保证建筑高完成度。为保证室内外风格统一、协调,建筑师对室内装饰设计的重点部分全程把控,,例如公共空间装饰、阅览室基本色调控制与家具配置等,确保明快、优雅、静谧的基调贯穿始终。以“书架”为母题的大厅背景墙,现代感十足,却又感受到传统韵味,选材、用色朴素、温馨,起到画龙点睛的点题作用。

辽宁省图书馆与2011年动工建设,2013年在辽宁省召开的第十二届全国运动会将其作为全运会新闻中心的办公场所,体现了该项目内部功能的灵活性,得到各界人士的一致好评。

希望本工程的落成能够为我们文化事业的发展增添重要的一笔。